【摘要】2020年6月17日,上海市人民政府發布了《上海市市屬國有企業違規經營投資責任追究實施辦法(試行)》(滬府辦〔2020〕40號)(以下簡稱“上海國企違規追責辦法”)。本文將對前述文件的內容亮點進行介紹,并根據重點條款的解讀對上海市市屬國有企業違規經營投資行為責任追究的主要事項進行分析,進而讓讀者對上海國有資產監管和違規責任追究體系建設的概要有一個初步的了解。

【關鍵詞】 國有企業 合規 違規經營投資

一、適用主體

根據《上海國企違規追責辦法》第二條的規定:“本辦法適用于上海市政府履行出資人職責的機構直接出資或者監管的國有及國有控股企業(含國有實際控制,以下稱‘市屬國有企業’)及其下屬各級全資企業、控股企業或分支機構(以下稱‘子企業’)。市屬國有企業及其下屬子企業統稱為企業”。

“國有企業”的概念在社會生活的方方面面被提及,但是在現行法律框架下,法律和行政法規層面并沒有對其有一個明確的界定。盡管在各類部門規章、規范性文件中出于統計或監管等目的,對“國有企業”的關聯概念有所涉及,但實踐中并沒有統一的標準。

我們可以關注到,財政部和國家統計局分別曾發文《財政部關于國有企業認定問題有關意見的函》(財企函〔2003〕9號)及《國家統計局關于對國有公司企業認定意見的函》(國統函〔2003〕44號),從不同目的的角度對“國有企業”進行了認定。其中,在“國統函〔2003〕44號”文中,將國有企業從廣義和狹義角度對國有企業進行了三個層次的劃分,即純國有企業(包括國有獨資企業、國有獨資公司、國有聯營企業)、國有控股企業(包括國有絕對控股和國有相對控股、國有協議控制)和國有參股企業。從狹義角度,“國有企業”僅指純國有企業。

2016年6月24日,國務院國有資產監督管理委員會和財政部發文《企業國有資產交易監督管理辦法》(國資委令、財政部令第32號,以下簡稱“32號令”),其第四條對“國有及國有控股、國有實際控制企業”進行了更為詳細的規定。因32號令想由國務院國資委和財政部以部令形式發布,從法律位階上更高,且發布時間更新,當前法律實踐中,一般以32號令的標準界定“國有企業”及其相關分類。根據其定義,“國有企業”分為國有獨資企業(公司)、國有全資企業、國有控股企業、國有實際控制企業。

盡管32號令下國有企業的界定外延更廣,但是當前法律實踐中仍有一些問題亟待被解決,例如“國有全資企業”的概念、與國有獨資公司(企業)的區別等,存在一定的討論空間。此外,國務院國資委官網上也有人提出相關的疑問,國資委官網也進行了答復(答復時間2018年8月6日)稱目前沒有文件對國有全資企業的概念作出解釋。但鑒于本文的篇幅,再此就不做進一步的展開和討論。

在《上海國企違規追責辦法》中,明確為上海市屬國有企業及其子企業。

二、追究對象

根據《上海國企違規追責辦法》第三條的規定,“違規經營投資責任追究”的對象是指“違反規定,未履行或未正確履行職責,在經營投資中造成國有資產損失或其他不良后果,經調查核實和責任認定,對相關責任人進行處理的工作”的企業管理人員。

在該第三條第二款對“規定”進行了定義,即:“前款所稱規定,包括法律法規、國有資產監管規章制度和企業內部管理規定等。”。2018年11月2日,國務院國資委發文《中央企業合規管理指引(試行)》(國資發法規〔2018〕106號),隨后同年12月28日,上海國資委發文《上海市國資委監管企業合規管理指引(試行)》(滬國資委法規﹝2018﹞464號)并于2019年2月1日施行,對國有企業“合規”進行了定義,即“合規,是指企業及其員工的經營管理行為符合法律法規、監管規定、行業準則和企業章程、規章制度以及國際條約、規則等要求”,比較上海市文件對“合規”和“違反規定”的定義,可見“合規”的要求還明確包括了行業準則、國際條約、規則等內容。但需要指出的是,《上海國企違規追責辦法》也僅是做列舉式界定,并未存在實踐情況。

三、責任追究范圍及比較

《上海國企違規追責辦法》在2018年8月國務院國資委的《中央企業違規經營投資責任追究實施辦法(試行)》(國務院國有資產監督管理委員會令第37號)(以下簡稱“37號令”)的基礎上對責任追究的范圍進行了調整和增加,分別從集團管控方面、風險管理方面、購銷管理方面、工程承包與建設方面、資金管理方面、轉讓產權、上市公司股權和資產方面、固定資產投資方面、投資并購方面、改組改制方面、境外經營投資方面、金融業務方面、實物資產管理方面對追究違規責任的情況進行了規定。下文中將對37號令與《上海國企違規追責辦法》的前述相關方面內容進行比較。

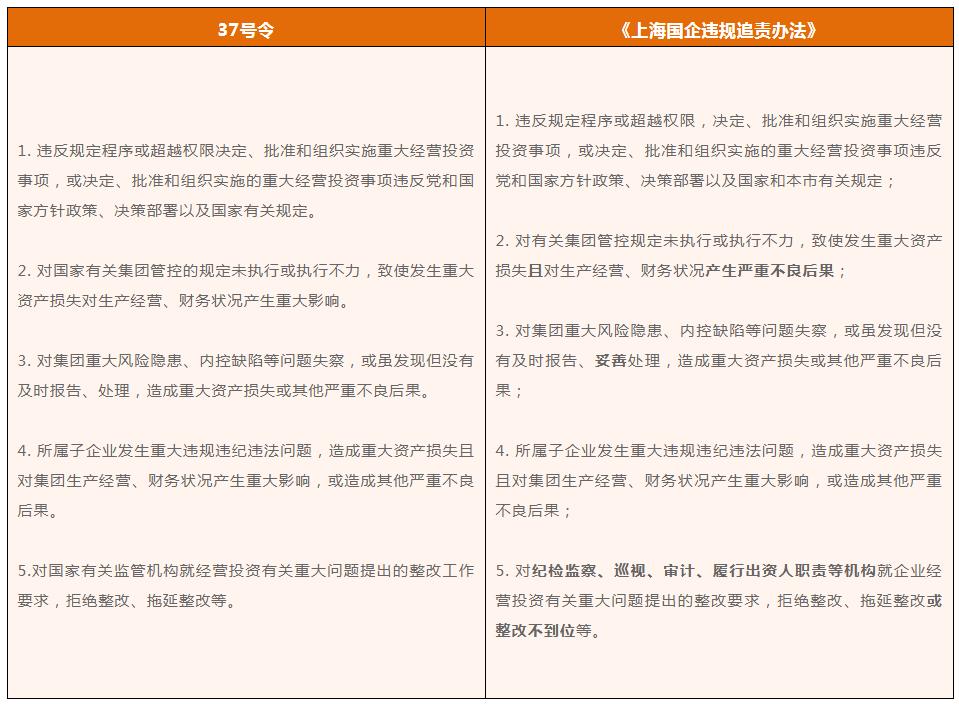

(一)集團管控方面的變化

《上海國企違規追責辦法》對于37號令中集團管控方面的追責情形進行了補充和修改。一是將“重大影響”調整為“嚴重不良后果”,二是對于整改工作的要求進行了明確。具體如下表:

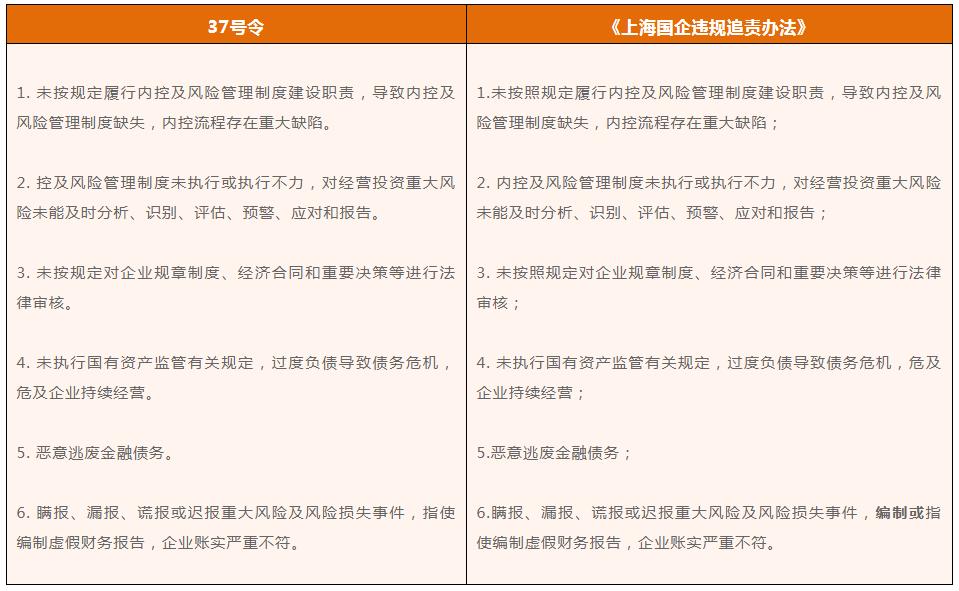

(二)風險管控方面的變化

《上海國企違規追責辦法》對于37號令中風險管控方面的追責情形進行了完善。具體如下表:

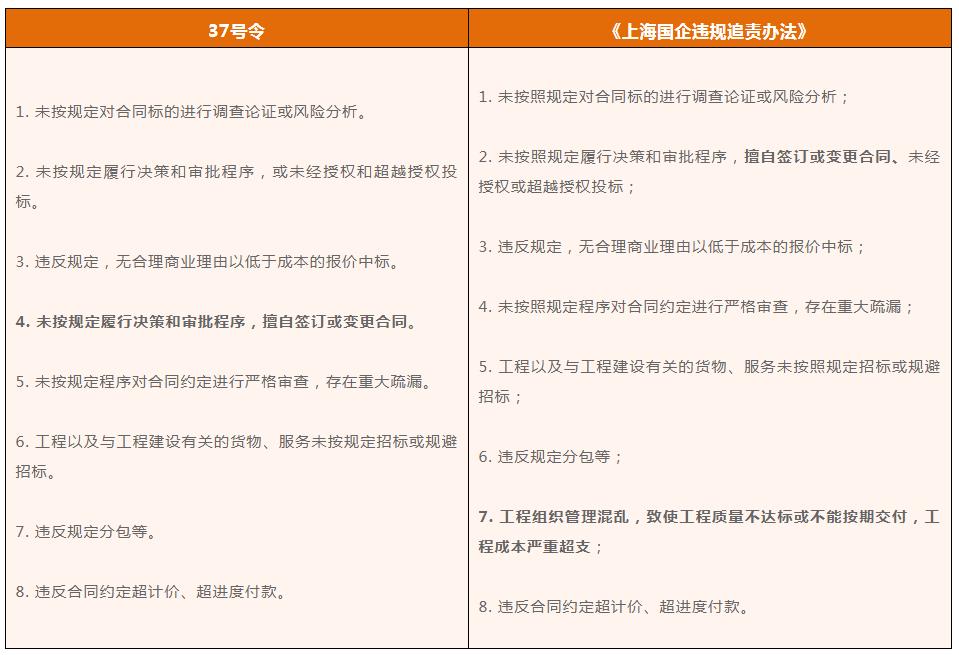

(三)購銷管理方面的變化

《上海國企違規追責辦法》相較于37號令在合同的訂立和履行上進行了調整,明確增加了“合同約定存在重大疏漏”的情形,具體如下表:

(四)工程承包與建設方面的變化

《上海國企違規追責辦法》相較于37號令明確增加了工程組織管理混亂的追責情形,具體如下表:

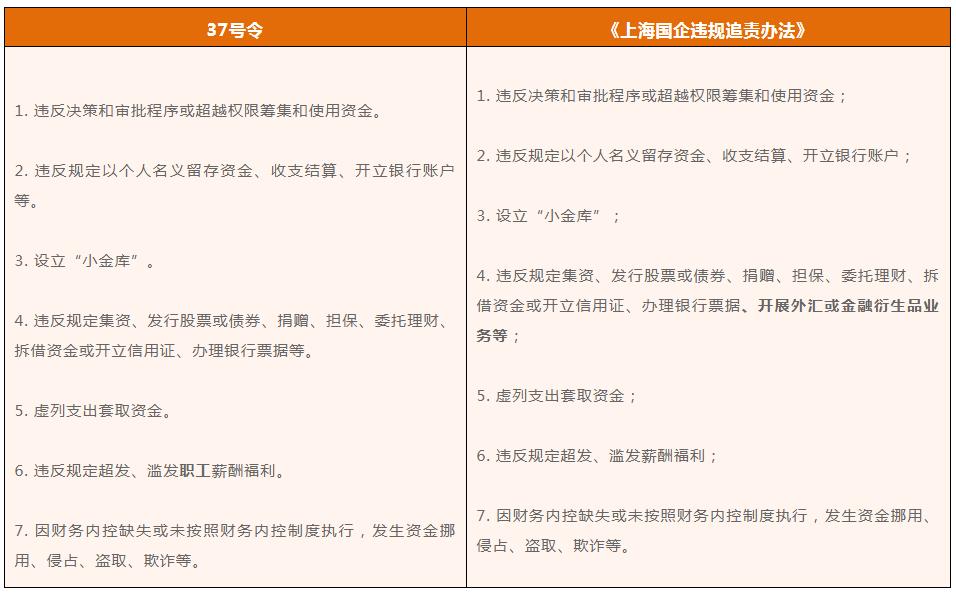

(五)資金管理方面的變化

《上海國企違規追責辦法》增加“違反規定開展外匯或金融衍生品業務”的追責情形,具體如下表:

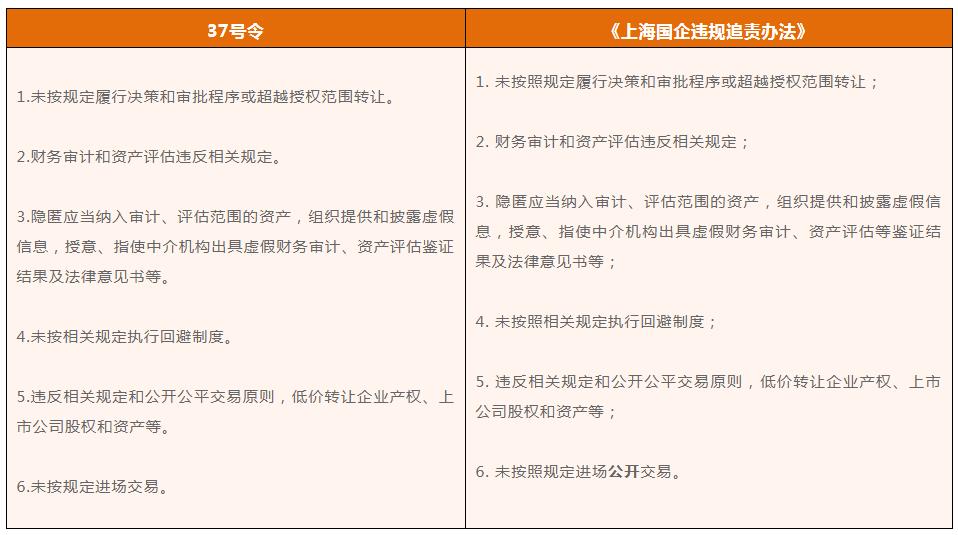

《上海國企違規追責辦法》相較于37號令對進場交易增加了“公開”的限制條件,具體如下表:

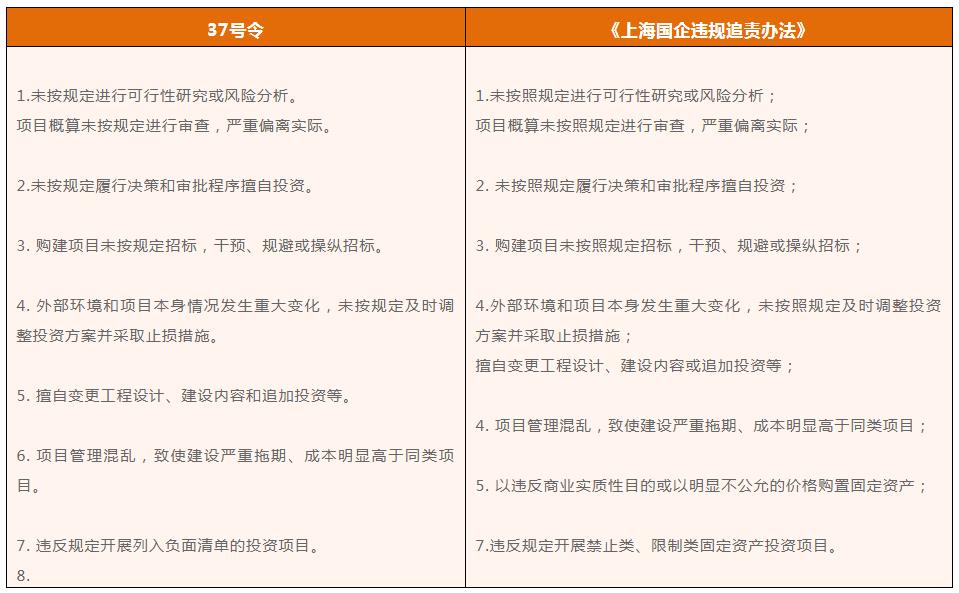

(七)固定資產投資方面的變化

《上海國企違規追責辦法》相較于37號令增加了“以違反商業實質性目的或以明顯不公允的價格購置固定資產”的追責情形,且將“列入負面清單的投資項目”改為“禁止類、限制類固定資產投資項目”,具體如下表:

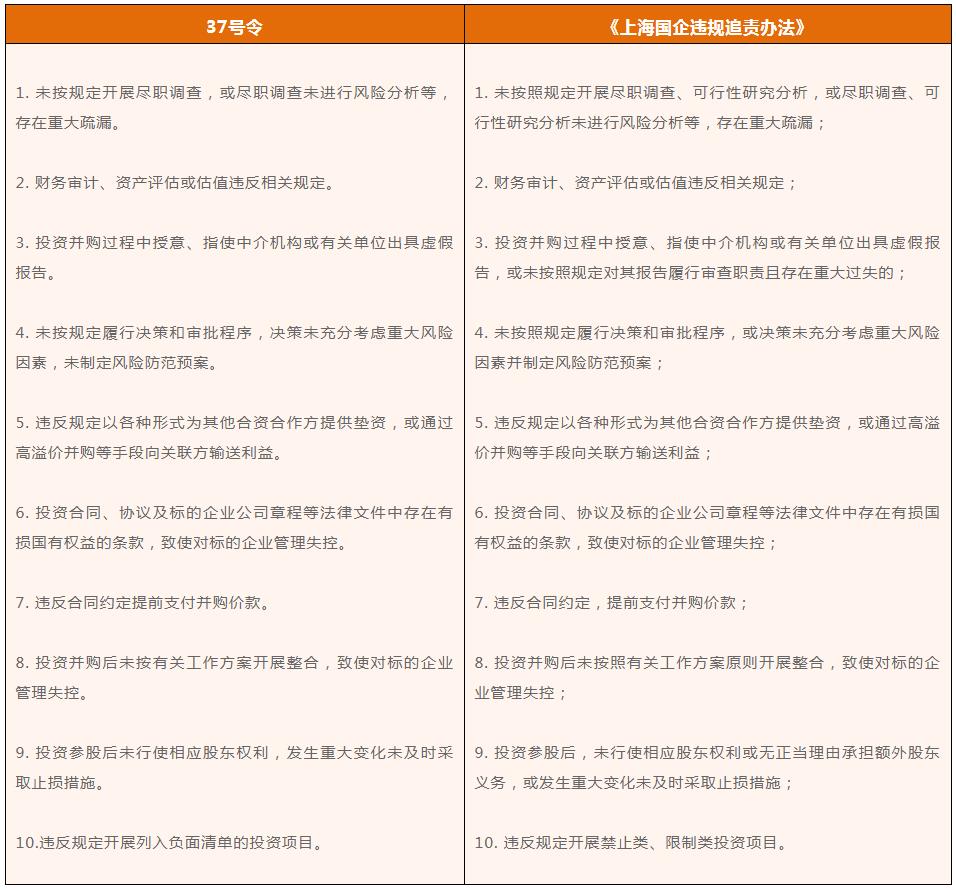

(八)投資并購方面的變化

《上海國企違規追責辦法》相較于37號令增加了可行性研究分析相關的責任追究規定;在第三款中增加了投資并購過程中未按照規定對其報告履行審查職責且存在重大過失的追責情形;第九款中增加投資參股后無正當理由承擔額外股東義務的追責情形;在第十款中將“列入負面清單的投資項目”修改為“禁止類、限制類投資項目”,具體如下表:

(九)改組改制方面的變化

《上海國企違規追責辦法》相較于37號令增加了“未按照規定進場公開交易”的責任追究情形,具體如下表:

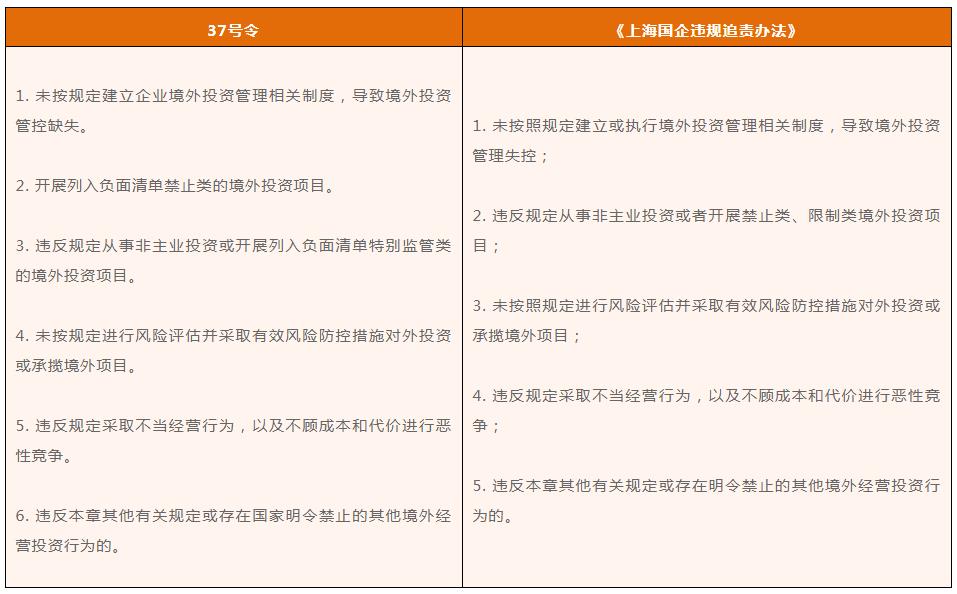

(十)境外經營投資方面的變化

《上海國企違規追責辦法》相較于37號令的變化,具體如下表:

(十一)新增金融業務方面的責任追究情形

《上海國企違規追責辦法》相較于37號令新增關于金融業務方面的責任追究情形:

1.未取得金融許可資質或超越范圍從事金融業務;

2.違反規定或超越授權范圍開展金融業務;

3.隱匿或轉移不良資產(貸款);

4.利用內幕交易輸送利益,或泄露內幕信息致使市場異常波動等。

(十二)新增實物資產管理方面的責任追究情形

《上海國企違規追責辦法》相較于37號令新增關于實物資產管理方面的責任追究情形:

1.對房屋建筑物、機器設備、運輸設備、原材料、在產品、產成品等實物資產保管不當、維護不善,造成非正常毀損、報廢或丟失、被盜的;

2.將資產以明顯不合理低價出租、承包經營或進行其他處置,或未履行管理職責導致租金收繳不及時、被承租人擅自轉租或破壞等。

四、其 他

《上海國企違規追責辦法》相較于37號令還進行了其他相關細化和大面積的補充和修改。在37號令的基礎上,明確并優化了責任追究的基本概念、適用范圍、追責原則、追究范圍、處理方式、定損方法、分類標準、定責規則、職責分工、工作機制、工作程序與實施要求。

五、結 語

《上海國企違規追責辦法》的實施明確落實了《國務院辦公廳關于建立國有企業違規經營投資責任追究制度的意見》“在2020年年底前,全面建立覆蓋國有企業的違規責任追究工作體系,形成職責明確、流程清晰、規范有序的責任追究工作機制,對相關責任人及時追究問責”的要求。該辦法有助于推動上海市屬國有企業建立健全相關制度、流程,增強市屬國有企業管理人員“有權必有責、用權必擔責、濫權必追責”自覺意識和責任約束,以此保證中央和市委、市政府決策部署落實以及區域性國資國企綜合改革試驗等工作目標的實現。

(作者:王輝 曹一川)