近年來主播帶貨行業風生水起,根據直播眼數據統計,今年10月21日至11月11日,連續21天,淘寶TOP30主播帶貨總銷量為1.09億,帶貨總銷售額超253億元。然而,主播翻車的情形也時常發生,今年消費者協會“雙11”消費維權輿情分析報告顯示,負面信息主要集中在直播帶貨和銷售的不合理規則兩個方面。主播翻車不僅僅給主播帶來負面影響,還可能需要承擔相應法律責任,除了可能涉及賠償或處罰等民事行政責任外,還可能涉及刑事責任。因此,主播帶貨過程中應做好全程法律風險防控,以避免因此承擔法律責任和遭受不必要的損失。

一、網絡主播直播模式

直播帶貨涉及到眾多的法律法規,不同的法律法規涉及不同的法律責任,在梳理法律責任前,筆者先簡要介紹直播帶貨運營方式和法律上主體性質的定義。

目前,直播帶貨主要有如下兩種商業模式:

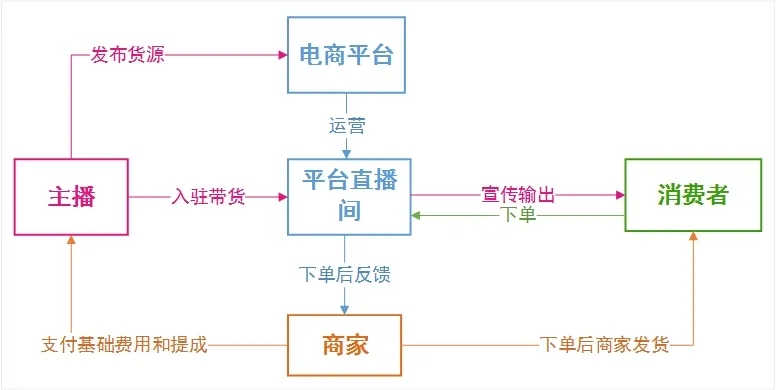

模式一:主播—電商平臺—消費者

該種模式是比較原始的模式。主播在電商平臺的直播間帶貨宣傳,消費者根據主播的導購在電商平臺下訂單;下訂單后,商家(供貨商)向消費者發貨,主播向商家收取基礎費用,或在銷售額中收取傭金。如李佳琦在網上帶貨,消費者在淘寶下訂單,商家發貨。除了商家發貨的模式外,主播有時也會自行購入貨物,這樣的情況下主播同時也是商家。

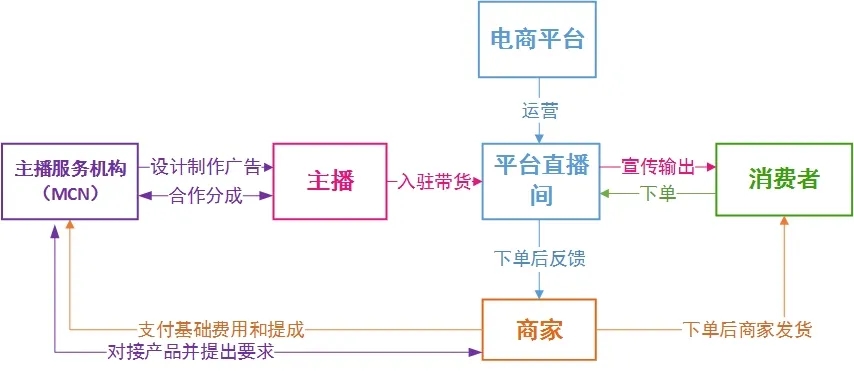

模式二:商家—主播服務機構(MCN)與主播—電商平臺

隨著直播帶貨行業的迅速發展,主播服務機構MCN開始崛起,這些機構主要是培訓帶貨主播,負責直播帶貨的策劃、宣傳和文案準備,部分主播服務機構控制了貨源和直播安排等直播現場之外的諸多運營事宜,主播僅負責直播的環節,主播服務機構、主播及商家按約定分享收益。

二、網絡主播直播帶貨常見雷區與法律責任

網絡主播直播帶貨行為需遵守《電子商務法》《反不正當競爭法》《產品質量法》《食品安全法》《消費者權益保護法》《廣告法》《價格法》等法律法規,因此主播直播帶貨過程中觸及的法律雷區比較多,常見的雷區有以下幾個方面:

(一)虛假或引人誤解的商業宣傳和廣告

主播在網絡平臺推廣商品容易被認定為《廣告法》中的廣告代言人或廣告主,或者《反不正當競爭法》中的經營者,在直播過程中應該遵守相關的法律規范,否則容易構成《反不正當競爭法》的虛假或引人誤解的商業宣傳,或者《廣告法》的虛假廣告。常見的可能涉嫌構成虛假或引人誤解的商業宣傳和廣告的行業如下:

1.使用極限的詞語。主播在宣傳時為了吸引消費者,有時會使用極限詞語,如最好、最頂級、最××、銷量全國第一、銷量冠軍、全球最先進科技等,這些詞語過于絕對,容易誤導消費者。

2.夸大效用或不符合實際的宣傳。對商品的基本屬性進行不實的宣傳,如某主播向公眾宣稱額定功率為900W的電熱器所散發的熱量能夠相當于1600W同類產品的散熱量,電耗節約一倍以上。再如,主播宣傳某產品是綠色有機產品,結果并未達到國家有機產品的標準。

3.使用虛假數據和榮譽,如采用刷單、購買流量或機器人粉絲等。比如,某主播在某平臺進行直播帶貨,該平臺顯示直播當晚共達成3億元的銷售額,而據第三方數據機構統計,應為800萬元,與前者有很大差距。又比如,某主播的粉絲大多都是虛假的機器人粉絲,當天結束時的311萬觀眾中,只有不到11萬真實存在,其他觀眾人數都是花錢刷量。

4.價格欺詐。在直播帶貨過程中,宣稱打折,實際上只是抬高了商品的價格再打折,打折下來的價格與平常的價格無異。

發布上述虛假或引人誤解的商業宣傳或虛假廣告的主播,根據相關法律,除了可能承擔連帶責任外,還可能根據情節嚴重性被罰款20萬到200萬元或者廣告費的3倍到10倍以下罰款,也可能被罰從業禁止,有企業的可能被吊銷營業執照。數額特別巨大,或者有主觀故意等情節十分嚴重的,可能被認定為構成虛假廣告罪或詐騙罪,被判處三年到十年有期徒刑;數額特別巨大情節特別嚴重的,可能被判處十年到無期徒刑。

(二)宣傳醫療作用和發布法律禁止的藥品醫療廣告

部分主播變相推銷醫療藥品或保健品的行為也屬于違法行為。如2016年10月到2017年6月在淘寶網店百利番茄沙司10g小包裝網頁廣告中,宣稱:使用番茄紅素抗衰老、抗氧化;抗腫瘤,通過抗氧化作用和抑制氧化游離基,降低腫瘤危害性,抑制腫瘤生長;抗輻射,保護皮膚抑制和清除自由基;調解血液,預防心血管疾病等。違規使用醫療用語,違反了《廣告法》,被武漢江岸區市場監管部門處以行政處罰。根據《廣告法》第十九條規定,變相發布醫療、藥品、醫療器械、保健食品廣告的,可能處以十萬元以下的罰款。

在直播過程中,還需要注意法律禁止或限制推廣的商品。根據《廣告法》或《網絡直播營銷行為規范》等法律法規,商家銷售藥品、醫療器械、保健食品、特殊醫學用途配方食品等特殊商品,應當依法取得相應的資質或行政許可。麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品等特殊藥品,藥品類易制毒化學品,以及戒毒治療的藥品、醫療器械和治療方法等不允許做廣告推廣。此外,涉及行政許可、專利、醫療、藥品、醫療器械、保健品、農藥、獸藥、飼料和飼料添加劑、酒類、教育、培訓廣告、招商等有投資回報預期的商品,或者服務廣告、房地產廣告、農作物種子、林木種子、草種子、種畜禽、水產苗種和種養殖廣告在《廣告法》中有特殊的規定。違反上述規定,可能根據情節嚴重性處以20萬元到100元罰款,或3到5倍的廣告費罰款,也可能涉及到從業禁止或吊銷營業執照等問題。

(三)侵犯知識產權與混淆行為

在直播帶貨中,有時因為主播的疏忽大意或法律意識淡薄,會涉及到商標權、著作權等知識產權侵權問題。

1.侵犯商標權。在直播帶貨過程中,商家將已注冊商標標識或馳名商標標識,稍作調整便宣傳使用到產品當中,主播沒有經過審慎審查,或者明知是假冒注冊商標商品,依然通過“直播帶貨”的方式進行銷售。

2.侵犯著作權。常見的侵犯著作權的行為是主播在直播間播放的背景音樂未經過授權,比如在《中國音樂著作權協會訴武漢斗魚網絡科技有限公司侵害音樂作品信息網絡傳播權糾紛案》中,主播未經中國音樂著作權協會(以下簡稱音著協)及著作權人許可,將音樂作品《戀人心》作為其直播間的背景音樂公開播放。

3.混淆行為。在主播推銷商品時,使用引起消費者誤導的混淆行為,如擅自使用與他人有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等相同或者近似的標識。擅自使用他人有一定影響的企業名稱、社會組織名稱、姓名,如主播在直播過程中數次謊稱其產品為中國女排指定使用產品,并被連續多年使用。足以引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯系的混淆行為,如某款價值十幾元的產品,主播在直播過程中宣稱其與知名品牌“C品牌”的某一產品為同原料廠、同一生產線生產,兩者成分僅為簡化版與高級版的區別。

上述侵犯知識產權的行為可能會遭到產權人的追訴,有可能賠償所有權人的損失,賠償標準可能是他人損失或主播的獲利金額,難以確定的,法院可能裁定500萬元以下的賠償。此外,市場監管部門也可能針對上述侵權行為進行罰款,吊銷營業執照或者禁止直播等。

(四)貶低同行的不當競爭行為

主播在直播過程中,可能涉及到與其他產品做對比,有時可能會貶低其他產品或損害其他經營者的商譽。比如,主播在描述其推廣的洗手液產品時,將其與A、B、C三個品牌的同類洗手液進行橫向比較,暗指A、B、C品牌的同類洗手液不僅達不到真正的抗菌除污效果,還可能傷害肌膚。

主播貶低同行或損壞商譽的行為,可能觸犯《廣告法》和《反不正當競爭法》,除了要消除影響、承擔被侵權人民事賠償責任外,可能還會承擔市場監管部門10萬元以上300萬元以下的罰款,對于捏造并散布虛偽事實,損害他人的商業信譽、商品聲譽,給他人造成重大損失的,可能觸犯《刑法》損害商業信譽、商品聲譽罪,處二年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。

三、直播帶貨中主播與商家涉及的法律風險及其防范

直播帶貨中,主播與商家可能會涉及產品質量、供貨商資質、發貨與售后服務、收益分配、違約責任等方面的法律風險。筆者根據服務直播帶貨主播服務機構的實務經驗,就其中涉及的相關風險及防范建議梳理如下:

(一)產品質量責任

主播在進行直播帶貨前,需要全面了解將要帶貨的商品的情況,如商品來源,是否官方正品;質量、技術、包裝等是否均符合國家相關法律法規規定和行業標準;是否取得商標、專利、著作權和第三方授權;所售產品的品種、型號、規格和質量等,應與產品說明書內容及合同約定相符等。同時,與商家簽署的合同中應要求商家就上述內容作出陳述與保證,并設置相應的違約責任和解約條款,以防范相關法律風險。

(二)供貨商資質證明

主播需對供貨商是否已依法取得帶貨產品應具備的相關許可證照與資質進行核實與查驗,以防范風險。比如合作前,主播需核查商家的營業執照、生產許可證、環評手續、質量體系認證、特殊商品經營許可(如有)的真實性及有效性。如果是品牌授權產品,核查是否取得了品牌所有權人的授權。涉及商品進出口的,還需提供報關單、檢疫證、購物憑證、產品備案證、CCC證書、檢測報告、產品其他資料如規格書、說明書、質保卡等證明。

(三)貨存、發貨與售后服務

消費者的體驗至關重要,直播帶貨前,應考慮商家是否有足夠的貨存,商家的發貨速度及售后服務等相關內容,除了需在直播前就上述內容進行確認外,還需在合同中就上述內容作出明確約定,并設置相應的違約責任,以防范一旦出現違約情形,可以依約向商家索賠。

(四)服務費計算及支付

建議在合同中對主播服務費的計算標準、分配方式、支付節點等內容作出詳細約定,比如計算方式是按照基礎費用或外加提成,還是僅僅是基礎費用或單獨提成。若是提成,是按照直播帶貨銷售額還是扣除退貨的實際銷售額。同時,對服務費用和提成的計算公式、結算的時間點(如多次直播)、付款方式及節點等都需要詳細作出約定,以避免不必要的糾紛。

(五)違約責任和合同解除

建議對合同中涉及的商家資質、陳述與保證條款、產品質量、付款和結算、知識產權等重要事項約定違約責任,對重要違約情形,還建議設置單方解除權條款,以最大程度保障主播的合法權益。

(六)避免主播與主播服務機構(或經紀)被認定為構成勞動關系的風險

主播與主播服務機構是否構成勞動關系,主要是看主播服務機構是否與主播簽訂勞動合同并表現出雇主和員工的關系,如發放固定的薪水、上班考勤制度、購買社會保險等。比如,在張某與某演藝經紀公司確認勞動關系糾紛案中,主播張某與某演藝經紀公司簽訂合作協議,并按照約定的比例分配收益,法院認為經紀公司與主播以互利合作的合意建立法律關系,并由演藝經紀關系衍生出管理行為和利益分配,實際上是一種合作共贏的民事合作關系,不符合勞動關系法律特征。又比如,在黃鈺雯與廣州吉大文化傳播有限公司合同糾紛上訴案中,盡管黃鈺雯按照吉大文化的要求考勤并服從其安排,部分時候也有固定薪水,但法院認為其在未播放期間不拿薪水且未辦理社保,在協議中明確為合作關系而非勞動關系,因此勞動關系不成立。

雖然目前法院的主流裁判觀點認為主播服務機構與主播未構成勞動關系,但這并不排除法院可能基于主播服務機構與主播之間存在實質上的勞動關系而被認定構成勞動關系的風險,比如主播服務機構與主播雖然簽署的是合作協議,但實質是勞動合同關系,比如發放固定薪水、上班考勤制度、購買社會保險等。因此,無論是主播還是主播服務機構(或經紀),都應有勞動法風險意識,在簽署的合作協議和實際履約中,避免出現上述有可能被認定構成勞動關系的相關約定和做法,從而規避相關風險。

(七)其他注意事項

主播與商家的合同中,通常還會需要對其他重要事項作出約定,比如:獨家銷售條款,主播在直播期間保障主播在網上擁有獨家銷售權;最低價條款,保障主播在直播期間,網上或現實中的銷售價格是最低的;肖像權條款,使商家合理使用主播的肖像,不得對其聲譽或形象造成不利影響;秒殺活動,要求商家對某些商品提供低價的秒殺活動,有利于主播促銷;賣卡點條款,需要商家提前提供商品的信息內容展示,主播可通過事先審核避免可能導致停播的敏感詞匯等。

由此可見,主播帶貨過程中存在諸多法律風險,主播在帶貨過程中應嚴格遵守我國現行有效的法律法規,比如直播時不得做虛假廣告和陳述,進行網絡刷單或者夸大數據來欺騙投資者,也不應貶低競爭者,否則將承擔法律責任和不利后果。主播應了解法律禁止或限制直播推廣的商品,熟悉所銷售產品的真實情況,以免侵犯知識產權。在和商家的接觸中應了解到商家的庫存情況、發貨情況、商家資質等信息。與商家簽署協議時,應就利益分配的計算和結算、肖像權、違約和解除合同等條款內容作出明確約定。主播與主播服務機構應避免建立勞動關系等。因此,主播只有在充分了解上述法律風險的前提下,并聘請專業律師對主播直播過程中的用語表述、產品宣傳、合同條款約定等相關內容提供專業法律意見,才能有效預防相關法律風險,從而避免遭受重大損失。

(作者:楊青 呂睿鑫)