1月16日與1月24日,美國分別在美國華盛頓西區聯邦地區法院和美國紐約東區聯邦地區法院對華為提起了聯邦刑事訴訟。盡管兩個訴訟提起的訴訟理由和訴訟對象不同,但都體現了美國利用長臂管轄等本國法律對跨國企業可能違反美國法律的行為通過法律手段進行制裁。本文從美國法律和跨國訴訟的角度,通過華為的兩個訴訟簡要了解美國法律和訴訟程序,探討我國企業和公民在國外訴訟中的選擇和應對方法。

一、 美國起訴華為的兩個訴訟案件簡述及探討

(一)在美國紐約東區聯邦地區法院提起的針對華為及孟晚舟的訴訟

1. 控方事實簡述

華為技術有限公司2007年在香港成立了SKYCOM公司,其主要運營地在伊朗。華為隨后將SKYCOM公司的股份轉讓給另一個華為控制的公司。根據控方的描述,SKYCOM公司使用華為的電郵地址和華為的徽章。SKYCOM雇員根據不同業務使用不同的公司名稱,其在伊朗的領導層是華為的雇員,公司的銀行賬戶也是被華為雇員控制。華為通過SKYCOM公司將美國的貨品或技術出口至伊朗,并通過在美國的四個金融機構進行美元結算。華為中國、SKYCOM與孟晚舟向金融機構及美國政府做出未控股SKYCOM、沒有利用金融機構來處理與伊朗的交易等虛假陳述,隱瞞了華為與SKYCOM的關系及其出口伊朗的事實,從而觸犯了美國的法律。

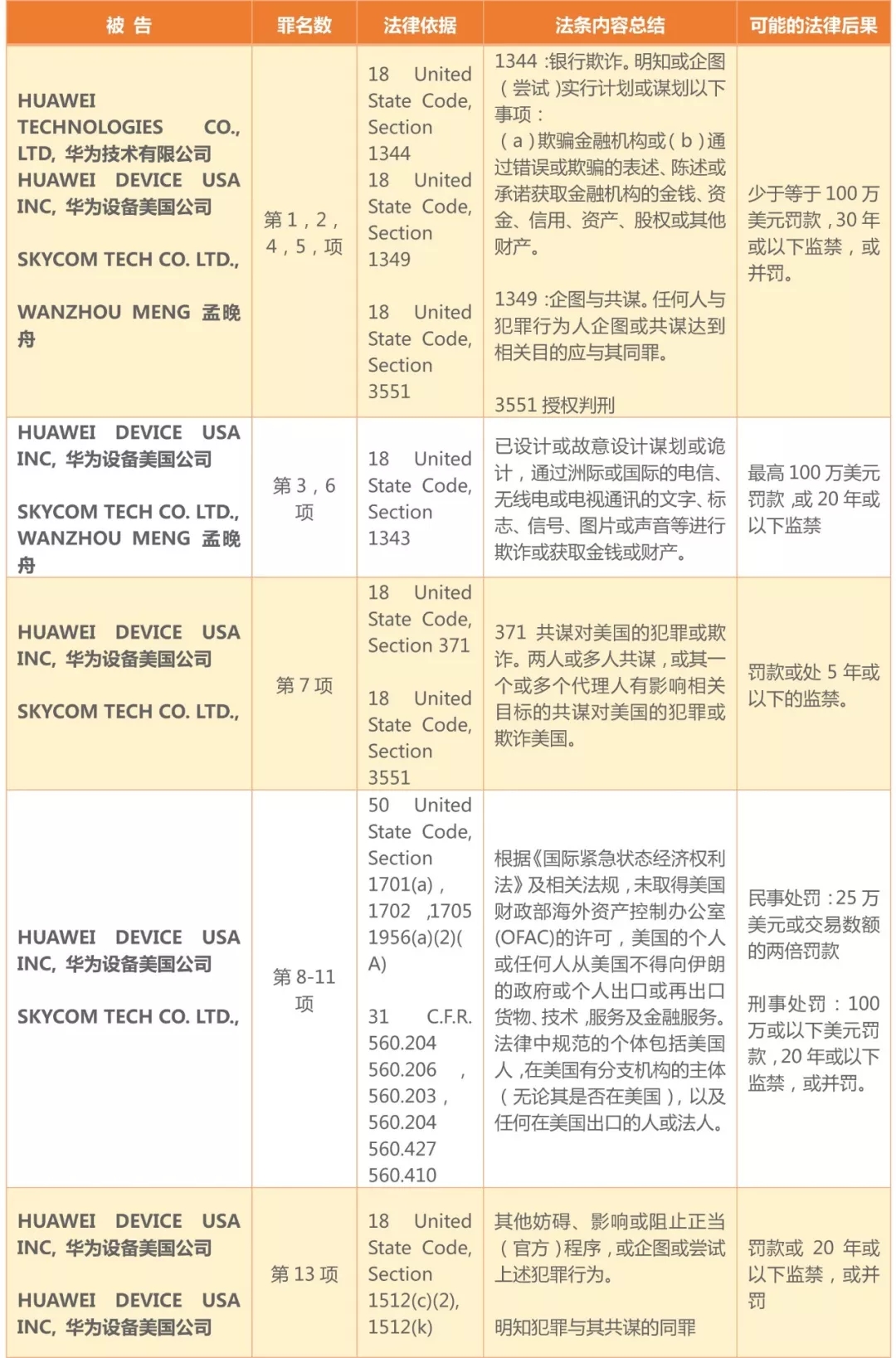

2. 主要控告內容涉及的法律與可能承擔的后果

此外,控方還根據18 U.S.C.981, 982, 21 U.S.C. 853等條款要求沒收上述被告的財產。

(二)在聯邦華盛頓西區法院的起訴

1. 控方事實簡述

根據控方的陳述,華為在2012年至2014年期間與美國最大的通訊公司之一T-Mobile合作,其間T-Mobile開發了一種名為“Tappy”的自動測試手機系統。華為向T-Mobile進行供貨,也簽訂了相關的保密協議。T-Mobile允許華為美國雇員進入Tappy的實驗室。2012年后,華為中國開始研發在中國的手機自動測試系統xDeviceRobot。華為中國的工程師多次要求華為美國雇員對Tappy系統的造型、樣式等細節提供信息。2013年,華為美國的員工利用其門禁卡未經T-Mobile的同意將華為中國的工程師帶入實驗室。隨后華為中國員工持續向華為美國詢問Tappy的相關技術細節,華為美國的某員工在實驗室拍照,還擅自將Tappy的機器臂帶出實驗室。隨后在T-Mobile要求下,華為美國進行了內部調查并向T-Mobile提供了報告,但根據其陳述認為報告隱瞞了部分事實。控方認為華為的上述行為盜取了T-Mobile的知識產權。

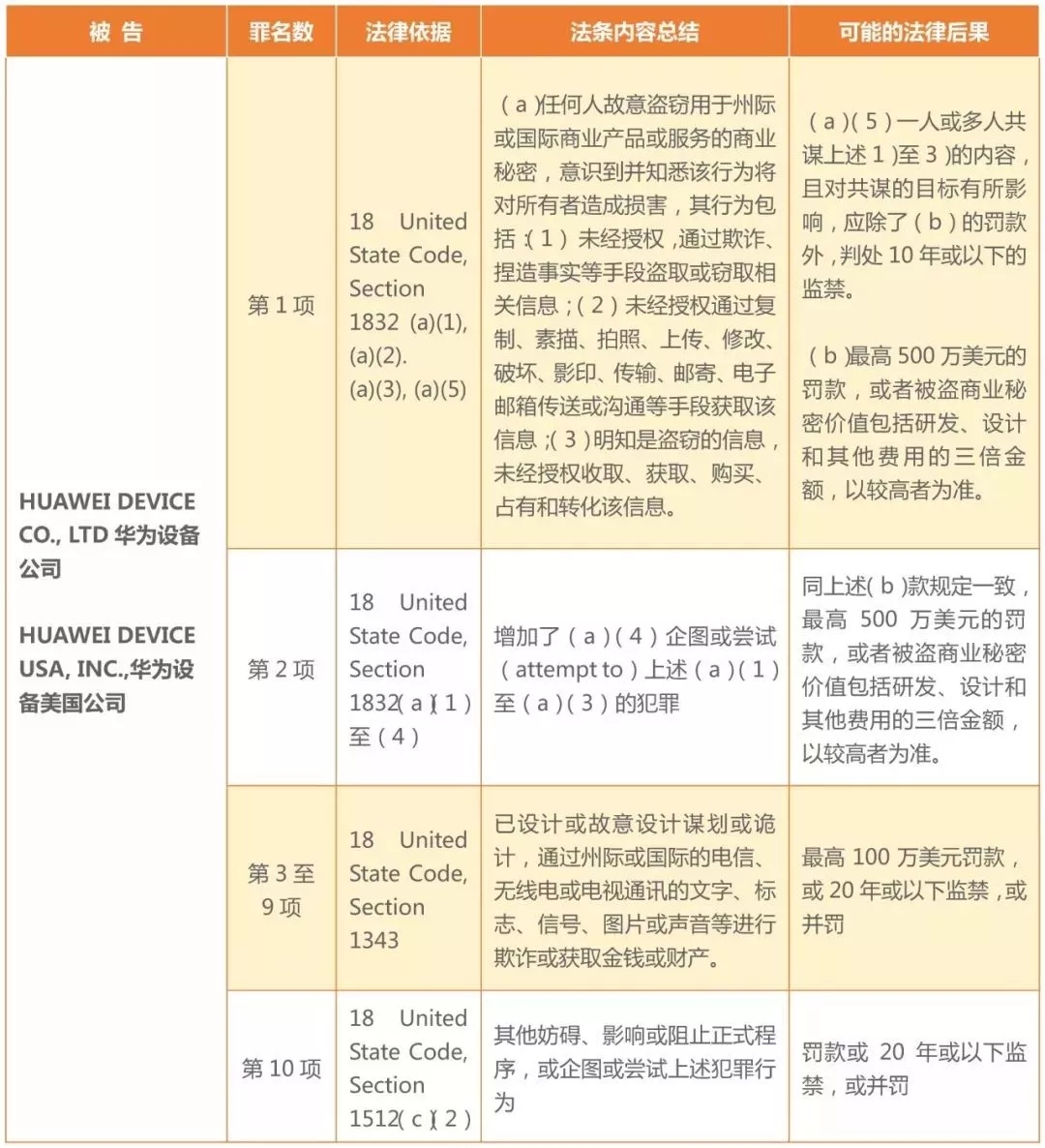

2.主要控告內容與法律后果

此外,控方還根據18 U.S.C. 2323(b), 18 U.S.C. 981, 18U.S.C. 2461等條款要求沒收上述兩被告在美國的財產。

(三)華為案件前期處理探討

1. 被告為中國的企業

中國企業在美國的法院被告,無論是民事還是刑事,根據現有的國際條約及中美的法律法規,美國方在域外送達、取證和執行方面都有較大的困難。

中美雙方簽訂了《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府關于刑事司法協助的協定》,但該協定規定美方需請求中國的中央機構(司法部長或司法部長指定的人)司法協助,協議第三條還設有被請求方中央機關可拒絕提供協助的眾多條款,如請求涉及的行為根據被請求方境內的法律不構成犯罪、請求涉及政治犯罪,或請求系出于政治動機,或有充足理由認為,請求的目的是基于某人的種族、宗教、國籍或政治見解而對該人進行偵查、起訴、處罰或其他訴訟程序等。恰逢中美貿易戰期間,中方拒絕美方的司法協助請求的可能性比較大。華為中國即使在美國法院有了罰款或有罪的判決,在中國也難以執行。

盡管如此,美國與其盟國,以及多國簽訂了司法協助協議。若被告是一個徹底放棄美國市場,今后不再跟美國接觸或者不跟美國簽訂司法協助協議的國家接觸的企業或個人,可以不予理會。但對于像華為這樣的全球性的企業來說,在美國有不良判決可能對其在多個國家的布局都有影響,因此只能被迫主動應訴。

2. SKYCOMTECH CO. LTD.

SKYCOM是一家在香港成立的公司,根據香港公司注冊處的信息,該公司目前的狀況是“dissolved”,即已解散。一個已經解散的公司是否能成為訴的主體可能是一個爭議焦點。盡管U.S. v. JACPG,Inc., 2002 WL 1211303, U.S. v. Mobile Materials, Inc. 776 F.2d1476 (10th, Cir. 1985)及U.S. v. BBF Liquidating, Inc. 450 F.2d938 (9th Cir. 1971)等案例說明即使解散公司也能成為訴的主體,但根據U.S. v. BBF Liquidating, Inc.判斷的邏輯來說,能否成為被訴主體是根據其成立所在地法律規定的。美國大多數州的公司法都有公司存續條款,即公司清算后也能成為被訴的主體。但SKYCOM是一個香港公司,其他聯邦法院在New Asia Enterprises Ltd. v. Fabrique, Ltd., 2017 WL 384687.判定根據查明的香港法律公司解散后不能作為訴的民事主體,但在刑事主體的認定中是否采用香港法及是否具有主體資格是個值得探討的問題。

3. 華為美國及孟晚舟

由于華為美國的人員及資產都在美國,只能積極應訴。若孟晚舟被引渡至美國,也只能被迫積極應訴。美國刑事案件可與(District Attorney)檢察官達成認罪協議以減免刑罰,也可說服控方撤訴,但實質程序開始后政府已經投入了大量的人力物力,撤訴的幾率會非常小。對于孟晚舟來說,認罪會導致刑罰,是個困難的選擇。如果不認罪按照程序繼續往下走,美國刑事訴訟在取證、舉證和排除合理懷疑等規定和原則上都有較高的要求,本案涉及到國內外多方的證據收集與認定,也有較為復雜的司法程序,可能會是比較漫長的博弈。

二、我國企業涉及美國投資和貿易的風控建議

近年來,由于我國與美國的貿易聯系日趨緊密,美國政府或企業在美國法院起訴我國企業和公民的刑事和民事案件與日俱增。對此,針對不同的企業,筆者提出以下幾點建議供參考:

(一)對于已在美國投資或在美國建立分公司或分支機構的企業,應充分了解美國的民事和刑事法律。其中,常見的合規性法律包括禁止美國企業賄賂海外政府官員的海外反腐法(The Foreign Corrupt Practice Act, FCPA)。涉及貿易的應關注出口管制和制裁的法律,如《國際武器貿易條例》(International Traffic in Arms Regulations,ITAR)、《出口管理條例》(Export Administration Regulations, EAR)和《國際緊急經濟權利法案》(International Emergency Economic Powers Act,IEEPA),關注美國財政部海外資產控制辦公室OFAC對出口國的限制,了解將竊取商業秘密和知識產權入刑的《商業秘密保護法》(DefendTrade Secrets Act,DTSA)、《經濟間諜》(TheEconomic Espionage Act of 1996, EEA)和《千禧年版權法》(DigitalMillennium Copyright Act, DMCA),加強企業內部風控,防止在常見的反腐法案、進出口和侵犯知識產權領域遭受美國訴訟。

(二)對于在美國掛牌的上市企業,除了了解上述法律外,還需詳細了解美國SEC的規則,尤其是美國證券法要求的披露事項,加強財務管理尤其處理好國內會計制度與美國會計準則GAAP的差異,防止遺漏重要事實的陳述,或做出虛假陳述,以防SEC的追訴和潛在的集體訴訟。

(三)對于考慮在美國投資并購的企業,充分了解上述法律后,知悉一旦在美國投資和設立分支機構將會受到美國法院的長臂管轄,需要遵守美國法律。欲收購美國企業的,應對美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)的規則與限制,《外資風險評估現代化法案》(Foreign Investment Risk Review Modernization Act)所需審批的情形有所了解,對目標公司做好盡職調查,了解將收購的美國企業是否涉及到危害美國國家安全等。

(四)對于僅與美國做貿易的企業,若做好隔離措施,比如在海外設立SPV,或通過完全獨立的公司(管理層、雇員和財務控制都不能有交叉)將貨物賣給獨立的第三方,并且在銷售合同中加入標準的合規條款,要求買方陳述與保證不違反美國出口規則和OFAC等,則能夠防止美國法院的管轄。盡管美國法院有長臂管轄,但并不是所有案件都滿足長臂管轄的要求。在民事訴訟中,美國法院需要有屬人管轄(Personal Jurisdiction),即考察被告是否在美國有分支機構、是否在美和是否簽訂了約定美國法院管轄的協議等因素。同時,要有適合地點(venue),即考慮該法院是否能有效地取證、審判和執行等因素,是否是審判的最佳地點。聯邦法律還需要滿足實質管轄(subject matter jurisdiction)即是否涉及到聯邦法律規定等。因管轄問題使原告在美國法院起訴被駁回的案例相當多,本文由于時間問題就不再累贅。對于中國企業在美國遇到民事訴訟的選擇、處理方案及案例,且聽下期分享。

(作者:呂睿鑫)